Con el fin de evitar afectaciones a la población derivadas de la devaluación de la moneda, mantienen sus precios minoristas y son subsidiados por el Estado los medicamentos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes, productos de medicina natural y tradicional y productos de óptica.

Para conocer más detalles sobre los precios de varios de estos productos, comparecen este martes en la Mesa Redonda la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, y el director de Medicamentos y Tecnología Médica del Minsap, doctor Emilio Delgado Iznaga.

El cuadro básico de medicamentos contiene 619 fármacos

Al intervenir en el espacio televisivo, el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de Medicamentos y Tecnología Médica del Ministerio de Salud Pública (Minsap), informó que hoy el país cuenta con un cuadro básico de medicamentos para 2021 (ajustado por las tensiones financieras) que contiene 619 fármacos.

Del total, 365 son producidos por la industria farmacéutica nacional y 254 importados de forma terminada por el Ministerio de Salud Pública, 272 son de venta en la red de farmacias y 347 de uso en instituciones de salud. Este cuadro cubre los diferentes grupos farmacológicos, que dan a su vez cobertura a los principales problemas de salud de la población cubana, refirió.

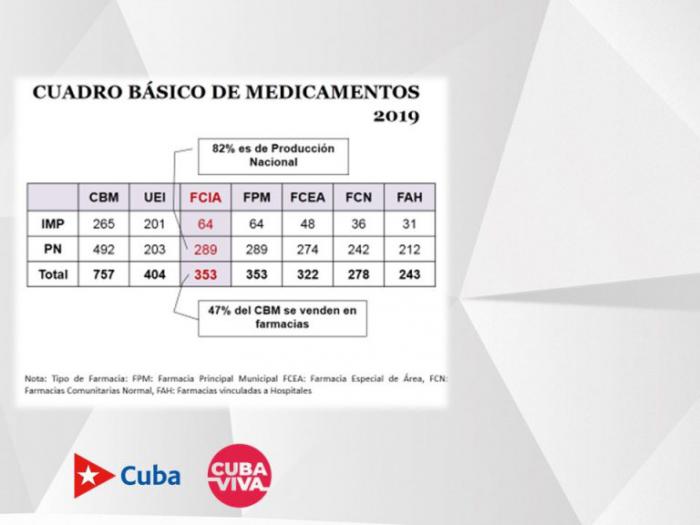

Para la Tarea Ordenamiento se trabajó con el cuadro básico de 757 medicamentos (año 2019), de ellos 265 importados y 492 de producción nacional. Del total, 353 son de venta en farmacias.

“Este es un cuadro de medicamentos ideal, pero costoso, que representa un gasto superior a los 400 millones de dólares, y que a partir de las tensiones financieras que hemos enfrentado, el recrudecimiento del bloqueo y la situación generada por la COVID-19 fue afectado, trayendo como consecuencia bajas coberturas”, dijo.

Como un elemento importante, el director de Medicamentos y Tecnología Médica del Minsap destacó que el 47% de los medicamentos del cuadro básico se venden en la red de farmacias del país y el 82% son de producción nacional.

¿Cuáles son los tres grupos de medicamentos?

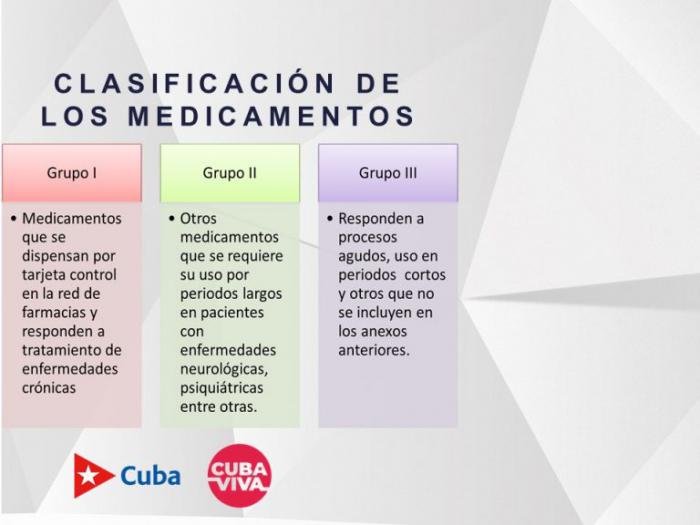

Específicamente sobre la Tarea Ordenamiento, Delgado Iznaga precisó que se trabajó en la clasificación de los medicamentos en tres grupos. “Siempre existió la preocupación de que no en todos los medicamentos podían incrementarse los precios, ya que muchos responden a patologías crónicas que requieren del uso de por vida”.

El primer grupo incluye aquellos medicamentos que se dispensan por tarjeta de control en la red de farmacias y responden al tratamiento de enfermedades crónicas. El segundo grupo abarca los que requieren su uso por periodos largos en pacientes con enfermedades neurológicas o psiquiátricas, entre otras, no controlados por tarjetón sino dispensados por receta médica. El tercer grupo contiene los que responden a procesos agudos, de uso en periodos cortos, y otros no incluidos en los grupos anteriores.

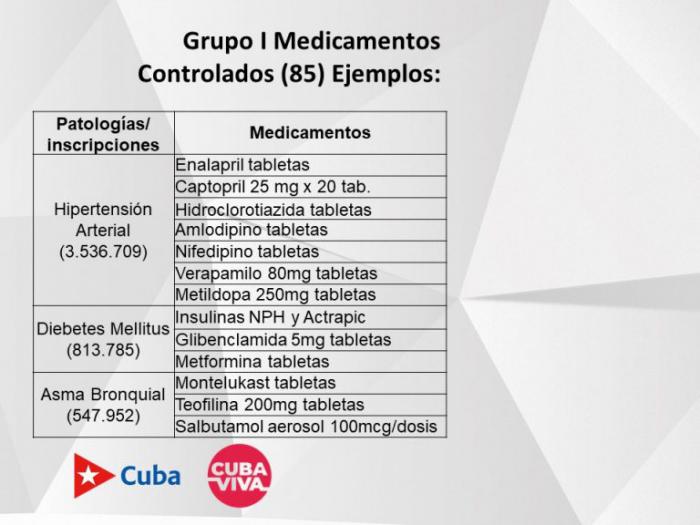

Grupo I - Medicamentos controlados (85)

- Contiene los 85 medicamentos que se dispensan por tarjeta de control en la red de farmacias comunitarias.

- Cuentan con 7 839 253 inscripciones.

- Responden al tratamiento de enfermedades crónicas de 3 425 220 pacientes (30% de la población), con las principales patologías de morbimortalidad de la población cubana. Cada paciente de este grupo tiene como promedio 2,2 medicamentos por tarjetón.

“Los precios de estos medicamentos serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. En 12 medicamentos se concentra el 70% de todas las inscripciones en tarjeta de control, lo cual nos habla de dónde priorizar el financiamiento”, señaló.

Dentro de estos 85 medicamentos, 23 son importados, a cuya compra el Minsap destina 22.2 millones con el fin de mantener su disponibilidad.

En ese sentido, Delgado Iznaga mencionó ejemplos como el de la desmopresina spray para la diabetes insípida. La importación de un frasco tiene un costo de 11 dólares y se comercializa en 4.00 CUP. Un bulbo de insulina (con más de 200 000 personas inscritas) cuesta 3.84 dólares y en la farmacia se vende en 1.25 CUP.

La penicilamina que se utiliza en la enfermedad de Wilson, que padecen unas 600 personas en Cuba, tiene un costo de 14 dólares por 30 tabletas. Su precio en la red de farmacias es de 9.70 CUP.

“Frente al precio mayorista se mantiene el minorista. Hay un gasto que recae en el presupuesto del Estado y es millonario, pero se asume por la sensibilidad de estos fármacos”, dijo.

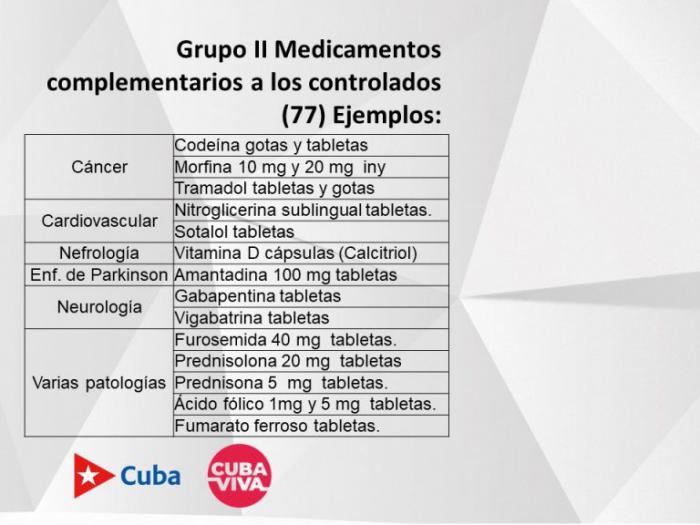

Grupo II - Medicamentos complementarios a los controlados (77):

- Se incluyen 77 medicamentos que se indican por periodos largos a pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, nefropatías, VIH, cáncer en su estadio terminal, entre otras.

- Se dispensan por receta médica o certificado médico de la especialidad, en la red de farmacias.

En este grupo, también los precios serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual.

El funcionario del Minsap recordó que, por ejemplo, del total de pacientes con VIH, 25 818 personas utilizan antirretrovirales. Ese ministerio destina 3.6 millones de dólares a la compra de 17 antirretrovirales. El precio de estos en farmacia es cero, pues no le cuestan a los pacientes.

En ese sentido, dijo que 60 tabletas de darunavir cuestan al país 53.50 dólares. “Cuando se convierte a MN, que es como el policlínico efectúa el pago a la farmacia, este medicamento adquiere un costo de 893.90 CUP. Para los enfermos el precio es de cero”.

Grupo III - Medicamentos no controlados ni complementarios (191):

Se corresponde con los 191 renglones restantes del cuadro básico que responden a procesos agudos, uso en cortos periodos de tiempo, como es el caso de los antibióticos, antiparasitarios y analgésicos; además, otros que no se incluyen en los anexos anteriores.

Se modifica el precio de venta de los medicamentos incluidos en el Grupo III.

Delgado Iznaga también se refirió a los productos naturales. El cuadro básico de productos naturales consta de 172 renglones: 61 de producción industrial y 111 que se elaboran a nivel local.

Ejemplos:

- Abexol tabletas

- Oleozón oral y tópico

- Policosanol 5, 10 y 20 mg tabletas (PPG)

- AliviHos (todas las presentaciones).

- Jarabes anticatarrales (Asmacán, Asmasán)

- Vimang extracto acuoso.

- Jabón ozonizado y jabón bioactivante.

Los precios de los productos naturales serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual, dijo. Lo mismo sucede con otros renglones (no medicamentos) que se comercializan en la red de farmacias:

- Bolsas de colostomía, bolsas colectoras de orina, jeringuillas, sondas Foley, cánulas traqueotomía.

- Algodón, alcohol, biosensores, glucómetros para pacientes diabéticos.

- Almohadillas sanitarias

- Condones

- Ayudas técnicas que se alquilan o se venden, como: camas Fowler, sillas de ruedas, colchones, bastones, andadores y culeros, entre otros.

Organización de la red de farmacias

Para la implementación de la Tarea Ordenamiento, se implementaron varias medidas que involucran a la red de farmacias comunitarias y hospitalarias, otros establecimientos a través de los que se comercializan fármacos y otros renglones (como un grupo de bodegas), y los farmacéuticos que laboran en comunidades intrincadas:

- Se imprimió y distribuyó al 100% de las farmacias y otros establecimientos (4 014) el listado de precios.

- Se desarrolla un proceso de capacitación y preparación de todos los trabajadores.

- Se realizará un inventario general el 31 de diciembre en todas las farmacias.

- Definido el nuevo fondo para cambio, que garantiza el cambio para todas las denominaciones.

- Acompañamiento a las farmacias de todas las estructuras de dirección, así como el reforzamiento de todos los turnos de trabajo.

Para resumir, el director de Medicamentos y Tecnología Médica del Minsap apuntó que el 46% (162) de los medicamentos de venta en farmacia (353) serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual.

Además, no se modifican los precios de los productos naturales (172), tanto los que se elaboran a nivel local como los producidos por la industria nacional, y de otros recursos que se comercializan en la red de farmacias para la atención a pacientes crónicos y otros grupos priorizados (89).

De esta forma, se protegen 423 renglones de medicamentos gastables y otros insumos que garantizan el control de las principales enfermedades del cuadro de salud de la población cubana.

“El principal reto que tenemos es dar seguimiento a implementación de esta tarea, y seguir prestando atención a las faltas y bajas coberturas de medicamentos existentes.

“Diciembre ha sido el mejor mes del último semestre en este sentido, pues las faltas han llegado a alcanzar en los momentos más tensos los 150 fármacos, en un escenario agravado por la crisis de la pandemia y las limitaciones financieras. La situación mejorará paulatinamente en 2021”, afirmó.

Todos los productos que son por tarjetón mantienen sus precios actuales

Al intervenir en la Mesa Redonda de este martes, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, comentó que la intervención del director de Medicamentos del Minsap ayuda muchísimo a explicar determinadas adecuaciones que se han realizado al listado de medicamentos publicado en la Resolución 345 del Ministerio de Finanzas y Precios, ya nuevamente publicada en la Gaceta Oficial en una corrección.

“Es importante reiterar que todos los productos que son por tarjetón, controlados, y que complementarios, mantienen sus precios actuales. Pero hay que aclarar que no se incrementan los precios para la población, el comercio minorista, porque todos esos productos tienen un incremento real de sus precios y hay que pagar a las empresas productoras.

“Esos productos tienen el efecto de una devaluación de la moneda, sobre todo cuando en su producción tiene una alta composición la materia prima importada, o cuando tenemos necesidad de importar directamente el producto”, dijo.

“Se mantienen esos precios pese al efecto de la devaluación y por cada dólar que destinamos, y que se seguirá destinando, porque la salud pública como servicio gratuito, universal y de calidad para todos los cubanos es de las cuestiones que no cambiarán. La propia economía se desarrollará en función de sostenerla. Son más de 400 millones de dólares”.

En términos de medicamentos –continuó–, “siempre hablamos en torno a 7 000 millones, pues hay un subsidio en estos productos de 3 000 millones, pero no podemos olvidar todos los medicamentos que se entregan o utilizan en la red hospitalaria de nuestro país, que son gratuitos, porque forman parte del derecho garantizado pero también tienen un costo transformado por las condiciones actuales.

“Son dos impactos: uno tiene que ver con la corrección de los precios mayoristas y minoristas, y otro está relacionado con el crecimiento de los gastos, porque estamos ante una reforma general de salarios, donde en todos los sectores se gana más, y es verdad que hay incremento de los precios, pero el salario es un gasto importante dentro del componente de formación de estos costos”, subrayó.

Por tanto, “hay una protección a un universo extenso de estos medicamentos y otros productos en función de proteger a la población, pero que en términos de farmacia comunitaria, de venta de medicamentos al público, como siguen manteniendo su precios se subsidian con el presupuesto, pero en muchos casos hay que pagarlos a las empresas productoras y pagar su importación”.

Bolaños Weiss recordó que “también la medicina lleva economía. Tenemos que seguir respaldando la industria farmacéutica y biotecnológica en nuestro país, porque será también un modo de abaratar los costos en la producción de medicamentos y nos permitirá vender a la población medicamentos a precios más bajos que si debemos importarlos”.

La ministra destacó que, como dijo el presidente Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional, “estamos oyendo los criterios de la población, estamos prestando oídos sobre todo a las inquietudes, dudas y sugerencias del pueblo, más allá de las tergiversaciones de los medios contrarrevolucionarios, si es que se les puede llamar medios.

Particularidades sobre los precios

Al referirse a los cambios en la Resolución 345, señaló que “hemos escuchado a la población, y revisando en conjunto el Minsap, el MFP, BioCubaFarma, nos dimos cuenta de que en los listados se tuvo en cuenta el cuadro básico o los renglones fundamentales del 2019, incluso algunos del 2018. Se incluyeron determinados medicamentos que no se van a vender en las farmacias comunitarias, porque son de uso exclusivo en los hospitales, un servicio que paga el presupuesto del Estado y es totalmente gratuito para la población.

“Por tanto, entre un listado y otro se excluyen 50 medicamentos, en los que por la alta composición que tiene su materia prima importada, y otros que se importan directamente, había un cambio y una percepción de este tema. Ahora, de esos 50 medicamentos que se reducen de ese listado, había algunos presentes en los controlados y otros también en el anexo tres, que son los medicamentos no controlados ni complementarios, y que responden a tratamientos muy puntuales”.

Explicó que otro de los cambios hechos en el listado para su mejor entendimiento, sobre todo cuando ya estamos entrando en el 2021, responde a que “identificamos que había 12 medicamentos en el anexo III que no se continuarán exportando. Porque cuando el medicamento es exportable, hecho por la industria nacional, para que ese productor no pierda en el incremento de los costos, tiene que trasladar hacia la economía interna un valor sobre el valor de referencia que tiene ese producto en el mercado internacional.

Añadió que también se excluyen del listado del anexo III 18 medicamentos que se importaron en años anteriores, pero no se seguirán importando en 2021 y en lo adelante.

“Y hay 17 medicamentos que se eliminan, porque, en función de la definición de ese cuadro básico de medicamentos, no se continuarán produciendo ni comercializando, porque alternativamente el Minsap y la entidad productora ponen otros medicamentos que sustituyen ese tratamiento. Por ejemplo, el naproxeno en 60 tabletas de 250 mg (112.5 pesos), que ya no saldrá a la comercialización y, por tanto, para evitar confusiones en la población, lo quitamos del listado”.

En el caso de la dipirona, esta tiene seis renglones en el listado con diferentes precios: 12.90, 9.60, 7.00 pesos... “Aquí se valora si hacemos la dipirona totalmente de producción nacional, o si la tendríamos que importar. Además, depende de la cantidad de tabletas del estuche; además, si es de 500 mg o de 300 mg. Todo influye en la formación de su precio”.

Aseguró que, no obstante los cambios hechos, se seguirá evaluando estos temas. “Aun cuando haya una estabilidad en ese cuadro de medicamentos, todo lo que deba ser cambiado (porque varían las circunstancias, en función de buscar una estabilidad y de que se expresen económicamente los reales costos y la economía real en todos los productos, en el consumo y el desarrollo de los diferentes sectores) será cambiado y también estaremos actualizando esos precios.

“Ojalá podamos aumentar el 46% de participación de los productos nacionales, pues tendremos medicamentos más baratos y las garantías de que costará menos al presupuesto estatal mantener los precios subsidiados de los medicamentos. Aunque el país trabaja en implementar el lineamiento de subsidiar personas y asistencia a personas”.

Sobre esta cuestión, apuntó que “en algunos hay preocupación de que hay tratamientos que pueden estar entre siete y 10 días con medicamentos costosos, y no les dé su ingreso la capacidad para acceder a esos tratamiento donde los medicamentos son del Grupo III, ni por tarjetón ni complementarios.

“En esos casos, están las estructuras y normas en cada consejo popular y en cada municipio a través de las direcciones de trabajo, y todo lo relacionado con la asistencia social. Aquella persona que, por sus bajos ingresos o una situación determinada, necesite una ayuda para acceder a esos medicamentos, tiene que dirigirse al trabajador social, a la Dirección de Trabajo, al médico de familia, para que pueda recibir la atención desde la asistencia social por su vulnerabilidad”.

Aclaraciones sobre las nuevas tarifas del agua

Al abordar el tema del metraje y los precios del agua, Bolaños Weiss consideró importante explicarlo desde dos aristas: cuánto se transforman los precios mayoristas en el sector productivo, y cómo quedan los del servicio doméstico.

En el Acuerdo 8959 del Consejo de Ministros, los precios del servicio del agua son centralizados, por lo sensible de este producto, “un recurso natural cuyo abastecimiento implica un gasto importante de combustible para el país y, por supuesto, de otros insumos. También tienen el efecto del incremento de los precios”.

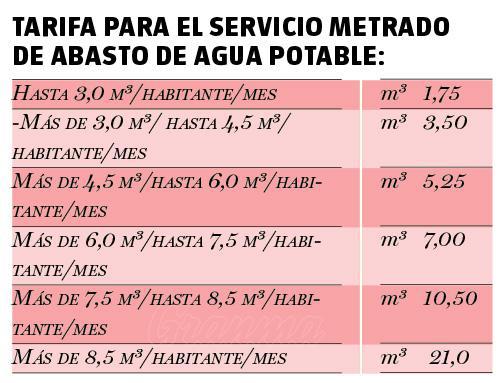

Recordó que hay dos tipos de servicios de abasto de agua potable: el denominado no metrado, para aquellos usuarios que aún no tienen reloj y que no se cuantifica, por lo que va a una tarifa fija mensual de siete pesos, que es como se establece por cantidad de personas en el núcleo, y el metrado, en el que los usuarios tienen un incremento con escalas progresivas cuyos precios dependen del consumo de agua por habitante en el mes.

“Por tanto, también en esta tarifa de agua se busca un consumo adecuado, el que la persona necesita. El consumo previsto en esa tarifa responde a los estándares internacionales de cuánto una persona necesita consumir. Por ejemplo, en el estándar adecuado, que son tres metros cúbicos por habitante al mes, la tarifa es solamente de 1.75 CUP, y va creciendo en dependencia del consumo de agua por habitante”, dijo.

“Donde se aprecia el alto costo de esta tarifa es cuando se consume más de 8.5 metros cúbicos por habitante, caso en que se pagaría 21 pesos. Ahí la tarifa es alta porque estás planteando un sobreconsumo de agua, al que prácticamente no se llega en el sector doméstico”.

Para las personas naturales que tienen autorizada una actividad económica o negocio dentro de su vivienda, se conformó una tarifa específica en la que hay una combinación de la tarifa doméstica más la tarifa productiva (la que se aplica a las empresas, al sector productivo y que, por supuesto, es mayorista).

“O sea, en las tarifas de agua también hay un tratamiento específico para las formas de gestión no estatal que realizan las actividades en sus hogares. Por supuesto, a quienes las realizan en locales independientes se les aplican las tarifas productivas”, precisó.

Ratificó que el servicio de carros cisterna para el abasto de agua de forma eventual, que se origina por interrupciones imputables al suministrador, sigue siendo gratuito. “Estoy hablando de las pipas de agua que llegan a las zonas cuando hay reparaciones y hay que abastecer de agua a la población.

“Hay otros servicios muy específicos que se regulan en el acuerdo 8959, donde se encuentra, por ejemplo, el de limpieza de fosas. Un servicio que es altamente costoso porque implica un consumo alto de combustible, no solo para llegar al lugar, sino en la operación propia de esa limpieza. Costará 280 pesos, pero ese servicio se realiza una vez cada dos o tres años”.

Incluso –adelantó la ministra de Finanzas y Precios–, se está evaluando la posibilidad de bonificaciones por parte del proveedor de servicio para aquellas personas cuyos inmuebles están ubicados en zonas que no cuentan con alcantarillado y requieren de ese servicio dos o más veces en un año.

Informó que el próximo jueves estará en el programa Buenos Días un equipo del Ministerio de Finanzas y Precios para seguir aclarando dudas sobre este y otros temas.

Efectos del ordenamiento monetario en las bases productivas del sector agropecuario

En un segundo momento de la Mesa Redonda, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, ratificó lo dicho por la ministra de Finanzas y precios: “Si aun con el incremento de los ingresos, alguien tiene que enfrentar un tratamiento corto y su ingreso lo hace difícil, estamos en condiciones de ayudarle por la vía de la asistencia social”.

“En una primera variante habíamos pensado en subir más los salarios y quitar todos los subsidios, pero eso es riesgoso. El tema de los subsidios y gratuidades no solo existe en Cuba, sino en el mundo; el problema son las magnitudes. Por eso se ha hablado de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Le trasladamos tranquilidad a la población; en casos como ese que hemos mencionado, de tratamiento corto, puede haber una solución por esa vía”.

En el 2021 –dijo–, “tenemos que engrasar bien los mecanismos, ir abandonando la práctica de subsidiar productos y empezar a subsidiar personas”.

Cuba cuenta con 6.3 millones de hectáreas de tierra cultivables. Al pasar al tema de la agricultura, Murillo Jorge apuntó que, de esos 6.3 millones de hectáreas cultivables, aproximadamente el 80% es de propiedad estatal y el resto pertenece a los campesinos individuales, propietarios de tierra. De ese 80% de propiedad estatal, más o menos el 70 % es gestionado por formas no estatales.

“De ahí el concepto definido en los documentos del Partido y en la conceptualización del modelo cubano, sobre la diferencia entre la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. En Cuba el Estado no ha enajenado la propiedad de la tierra. Cuando se da en usufructo, el Estado sigue siendo el dueño.

“Sobre eso hay muchas preguntas y las personas se cuestionan cosas. Nosotros lo que decimos es que si el Estado pierde la propiedad de la tierra y en vez de entregarla en usufructo la vendiera, los productores de mayores ingresos le irían comprando la tierra a los de menores ingresos y se iría produciendo gradualmente un proceso de concentración, no de la producción sino de la propiedad, e iríamos al latifundio.

“Sabemos que se cometen indisciplinas y hay personas con tierras en usufructo que no las trabajan y contratan a otros, pero las definiciones legales son para entregar la tierra en usufructo para que las personas las trabajen. Por tanto, te puedes encontrar a esas personas fundamentalmente en las CSS (porque casi el 92% de quienes recibieron tierras en usufructo se vincularon con las CSS), y también un campesino que sea propietario de determinada cantidad de tierra y que, además, tenga otra parte en usufructo”.

Al describir la base productiva de la agricultura cubana, explicó que las UBPC tienen una participación grande en el sector de los productores cañeros, mientras que en las CPA se ha ido perdiendo participación en los últimos años. En las CSS hay campesinos que tienen tierra en propiedad y campesinos que tienen tierra en usufructo. Hay un grupo de campesinos individuales no asociados, y también estructuras puramente estatales.

“Cualquier cosa que se vaya a hablar de la agricultura en la Tarea Ordenamiento pasa por dos cosas: primero, los precios de acopio, cómo vas a pagar la producción a esa base productiva; segundo, a esa base productiva le vendes productos y le prestas servicios. El otro enfoque es cuánto me va a costar lo que me vas a vender como productor.

“En los últimos años, se ha venido produciendo en la economía cubana un fenómeno, en el que hemos hecho incrementos de precios para estimular a la base productiva. Pero, también ha habido un déficit de insumos, fertilizantes, productos químicos”, dijo.

Precios, estímulos y el nuevo entorno monetario

Recordó que la economía cubana funcionaba en dos circuitos, uno mayorista 1x1 y uno minorista 24x1. “En la agricultura ocurre una cosa interesante. No es verdad que los precios de acopio actuales tienen implícito un tipo de cambio de 1x1, porque como se han venido haciendo incrementos de precios para estimular a los productores, ya el precio actual no expresa un cambio de 1x1.

“Igualmente, hace unos años, en el caso de la agricultura, subimos los insumos importados multiplicados por tres y no era en los dos sentidos. Entonces, muchos productos de la agricultura, por esos precios de acopio para estimular a los productores, no están expresando un ambiente de 1x1.

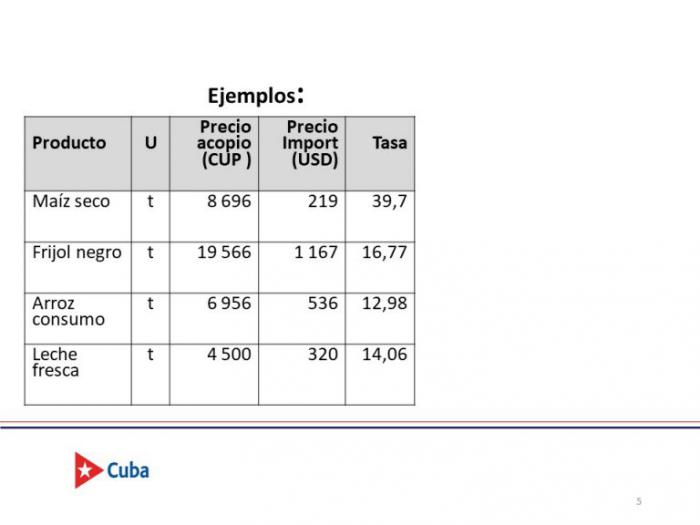

“Nosotros hoy pagamos 8 696 pesos por una tonelada de maíz seco, y el costo del maíz en el mercado mundial está en 219 dólares. Cuando divides esos dos números da 39.7, en un tipo de cambio de 16x1. El plan de acopio del maíz eran unas 60 000 toneladas, y el incremento del precio se dirigía a estimular a los productores y acopiar unas 100 000 toneladas.

“El problema no es solo subir precios, sino que hay también temas organizativos y de insumos que hay que revisar. Qué le estamos diciendo a los productores agropecuarios, que no es posible, sobre estos tipos de cambio, poner ahora un precio que conlleve una devaluación de 24. Vamos a revisar todo lo que sea necesario revisar. Evidentemente, el punto de partida ya no es 1x1, ya no es 1x24.

Tenemos que entender que en la economía todo se va integrando y hay que verlo integralmente.

“En buena lid, pudiéramos llevar todo esto al tipo de cambio de 24, y con el maíz tendríamos que bajar los precios. ¿Cómo le explicas eso a un productor? Hemos diseñado una variante donde los precios de los productores agropecuarios no bajen, pero en el punto de partida, es verdad que no van a subir al mismo ritmo que el tipo de cambio de 24, porque el punto de partida para ellos no es 24”.

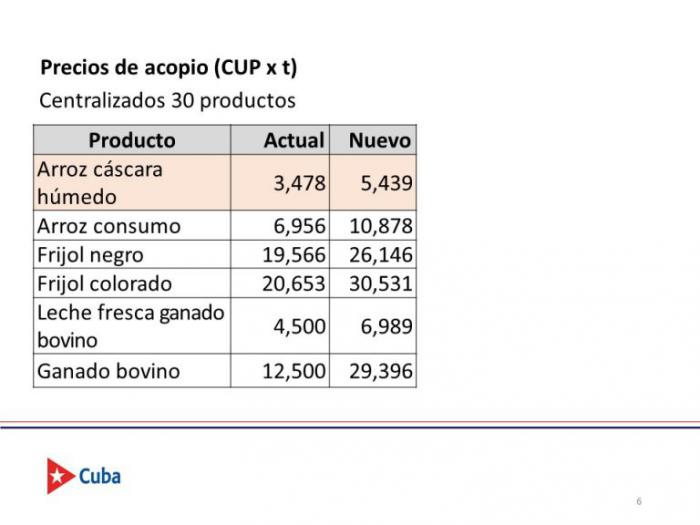

En ese sentido, apuntó que, bajo ese razonamiento, el arroz cáscara húmedo tiene un precio de 3 478 y va a ser de 5 439, y el arroz consumo costaba 6 956 y ahora se pagarán 10 878.

“Es verdad que los precios no van a subir al mismo ritmo que el crecimiento de los costos, es algo que los campesinos nos están diciendo. Si el punto de partida fuera más chiquito, las magnitudes fueran diferentes. Pedimos a la base productiva comprensión en este tema. Estamos en un primer año de la Tarea Ordenamiento”, afirmó.

En la agricultura se quedaron centralizados 30 productos, y de ellos ocho tienen que ver con el tabaco, en el que hay un proceso de cadena, agricultura, industria, exportación. “En la práctica, el país se ha quedado con 22 productos centralizados. Esto quiere decir que esos precios los fija el Ministerio de Finanzas o el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros”.

Más adelante, consideró que “si el producto es exportable, debemos tener muchísimo cuidado para que el efecto positivo de devaluar y multiplicar el dólar por 24, en lo fundamental, le llegue al productor. Eso es un tema que está diseñado cómo se va a hacer”.

Sobre las adecuaciones tributarias, recordó que el mínimo exento anual a la hora del pago de impuestos de un campesino pasa de 10 000 a 39 120 pesos. Además, hoy se le reconoce el 70% del gasto y se le va a reconocer el 100%, a justificar el 80%. “Sigue bajando la carga tributaria”, dijo. A la par, se aplica un tipo impositivo del 5% en el impuesto sobre ingresos personales. “No se aplica a los campesinos una escala progresiva”.

Retos de la agricultura ante la tarea ordenamiento

En el segmento final de la Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, se refirió al proceso de preparación para la Tarea Ordenamiento en ese sector y al análisis de los planteamientos emitidos por los productores a la directiva de ese ministerio, donde se ha creado un grupo temporal integrado por especialistas.

En días recientes concluyó un proceso de capacitación de dirigentes provinciales, y se creó un sistema informativo con la escuela de capacitación del sector que ha monitoreado todas las reuniones realizadas a nivel de municipio con la participación de representantes de las cooperativas.

Hasta la fecha, informó, han participado en ese proceso 4 715 cooperativas, de las alrededor de 4 800 existentes en el país, y 12 368 personas. Se han recogido 143 planteamientos, tanto dudas e inquietudes como sugerencias.

Los principales planteamientos apuntan a la preparación de las cooperativas para enfrentar el Día Cero. “Tenemos unas 500 cooperativas con problemas financieros, económicos, y uno de los análisis es cómo vamos a dar tratamiento a esas cooperativas”.

También se refieren a los precios de los productos, los servicios a los productores y los precios de los portadores energéticos.

“Estamos recibiendo opiniones sobre los impagos a los productores. Además, algunos consideran altos los precios de ciertos insumos en relación con el incremento del precio de los productos agropecuarios, y hay preocupación sobre los márgenes comerciales mayoristas y minoristas”.

Igualmente, ha habido planteamientos sobre las formas en que las CCS enfrentarán los retos que les impone la Tarea Ordenamiento y el régimen de seguridad social en el nuevo escenario.

Rodríguez Rollero dijo que “estamos en constante interacción respecto a estos asuntos y haciendo algunas proposiciones que está analizando el grupo temporal”.

El intercambio se realiza también con un icono de enlace y un repositorio en la página digital del ministerio, donde se puede leer todo lo publicado a diario sobre la Tarea Ordenamiento, además de preguntas y respuestas relacionadas con el sistema de la agricultura.

Ha habido un constante intercambio entre el ministerio y la Comisión de Implementación, “y tendremos que seguir haciéndolo. Hay una voluntad de atender todos los asuntos e inquietudes y darles respuesta en el marco de lo aprobado”, aseguró.

“En el país hay 4 800 cooperativas agropecuarias, 400 000 tenedores de tierras y 300 000 tenedores de ganado, más de 300 empresas. Es importante por esa magnitud del sector mantener el intercambio y la comunicación, y así se va a hacer”, concluyó.

AZCUBA: La Tarea Ordenamiento el elemento más importante es buscar la eficiencia económica

En los momentos finales de la Mesa Redonda de este martes, Julio Andrés García Pérez, presidente de Azcuba, explicó cómo el grupo empresarial azucarero ha orientado el trabajo del nuevo precio de la caña en el marco de la Tarea Ordenamiento.

“Es una oportunidad, pero también un reto para los productores y para el sistema que los atiende. Hay que incrementar la productividad, el sentido de pertenencia y la eficiencia económica. En el caso nuestro, lo hemos identificado en tres temas: el rendimiento agrícola, la capacidad de anticipo de los productores y el uso de los destajos. Elementos que se han estado indicando y están en proceso resolutivo”.

“Quisimos comparar el precio que tuvo la caña en la zafra pasada, que fue 175 pesos en este tramo corto de la zafra que ya comenzamos, en el que hay 31 centrales moliendo, pero el precio en ordenamiento es 449 pesos. Crece 2.56 veces.

“Algunos productores nos han comentado el tema del incremento del precio de los insumos, pero es importante destacar que el margen de utilidad por tonelada de caña se mantiene en 26 pesos. No hay alteración en el margen de utilidad, nuestros productores mantienen el mismo que teníamos y, además, para el primer año nosotros formamos costos para vender la caña por 175 pesos y la vamos a vender a 449 pesos.

“Es un momento que tienen los productores de capitalizarse, de crear reservas y de administración. Esos son elementos importantes que hoy estamos discutiendo, pues no podemos tener la sensación de que estamos teniendo una gran masa monetaria cuando realmente tenemos que prever que en momentos posteriores vamos a estar pagando en enero una diferencia en los recursos”, dijo el directivo.

“Es importante que los productores aprecien que para nosotros en la Tarea Ordenamiento el elemento más importante es buscar la eficiencia económica, y esta está relacionada con el incremento del rendimiento agrícola, el uso eficiente de la fuerza de trabajo y un manejo de la ficha de costo para cada tipo de actividad. Que eso tenga una expresión en la productividad.

“El reto también en este año es la integración con la ciencia y la tecnología, el uso de nuevos productos y un grupo de medidas alternativas que permitan bajar los costos de producción. No se puede pensar solo que las tecnologías actuales con las que hemos diseñado la producción de caña son las tecnologías que todos los productores pueden utilizar”, dijo.

Al respecto, apuntó que hay productores que no tienen todas las tecnologías y deben ir a medidas alternativas. “Para esos, estamos desarrollando un grupo de producciones, de aspectos que en el sector hemos venido desarrollando para fortalecer al productor que no tiene toda la eficiencia”.

En otro momento, señaló que hay cooperativas nuestras que llegan a 70 toneladas, pueden estar ingresando por distribución de utilidades más de 30 000 pesos. “Es decir, ese efecto del rendimiento agrícola debe ir acompañado del uso correcto de los insumos (no se le puede aplicar herbicidas a áreas con 30 toneladas por héctarea con despoblación, porque no tiene impacto). La Tarea Ordenamiento sí tiene restricciones en los productos que adquieren los productores, pues se incrementan los precios al tener el convertidor”.

Refiriéndose a la aplicación de destajos, se refirió a la utilización del anticipo a pagar según normas de trabajo. “El uso de los anticipos responde al principio de la vinculación del hombre al área y la política de priorizar los destajos como forma de pago”, comentó.

Usando un par de ejemplos, señaló que en el caso de la cosecha mecanizada, si un operador corta 75 Tn/jornada pudiera percibir un anticipo en el día de 99 pesos, según la tasa establecida más la productividad.

Sin embargo, si otro operador corta 100 Tn/jornada percibirá un anticipo en el día de 133 pesos; 34 pesos/jornada más que el primer operador, a partir del incremento de la productividad.

“El sistema del nuevo precio de la caña y sus costos está orientado al incremento de la eficiencia económica, la productividad del trabajo y el rendimiento agrícola. Es en lo que estamos concentrados ahora, trabajando con nuestros productores.

“A todos los productores les haremos llegar un manual de ficha de costos en cada cooperativa. Hay que tener en cuenta que nuestros productores también hacen producción agropecuaria, lo que los pone en una posición ventajosa de cara al ordenamiento”.

(Tomado de Cubadebate)

Vea la Mesa Redonda:

Otras informaciones:

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1770126762)

Por favor, publiquen los nuevos precios de los 191 medicamentos del 3er. grupo.

Hay cosas necesarias y pienso que aunque el paciente no tenga el dinero no va a quedar sin atención médica, pero si me parece que si reciclamos todos los pomitos plásticos y de cristal en que vienen los medicamentos tendríamos un ahorro considerable, hoy se botan en la basura y no podemos darnos ese lujo, gracias

Por favor la pastilla..de los precios de los medicamentos..me voy a infartar entre las especulación y el suspenso..es una película de terror y misterio.

Hace meses falta en la farmacia el Betaxolol cuya venta es controlada por tarjeta , es para el glaucoma, enfermedad crónica degenerativa y no está en la lista publicada. Por favor, tenga lo en cuenta y den una explicación sobre lo que sucede con el.

Mi yerno Osmely Hernández Beltrán, es diabético tipo I totalmente dependiente de la insulina desde que nació, vivimos en Ciego de Ávila, en el reparto Vista Hermosa, hace tres meses que no puede coger la Insulina Simple, se hace muy difícil para las personas que trabajan hacer las colas que hay de semanas, pregunto que debe hacer, cuando se le acabe este medicamento, que es imprescindible para su vida?, pregunto a ustedes porque la administradora de la farmacia no supo darle ninguna respuesta ni orientación al respecto, por favor espero me respondan para saber qué tenemos que hacer, les repito sin este medicamento, su vida corre peligro.