El triunfo de la Revolución implicó un cambio significativo desde el punto de vista político, económico, social y cultural, que repercutió en la esfera arquitectónica y urbana. Tanto en La Habana, como en el resto del país, se realizaron acciones para dar respuesta a demandas generales, a través de los Programas de la Revolución, destinados a satisfacer necesidades de la población.

Se pusieron en vigor medidas fundamentales como la Ley de solares yermos de1959 y la Ley de Reforma Urbana en1960 y, las que sirvieron de base para las acciones constructivas, que habrían de desplegarse, al transformar drásticamente la propiedad del suelo tanto urbano como rural.

Existía una gran brecha entre La Habana y el resto del país, por lo que dirigieron los esfuerzos constructivos hacia otras provincias cubanas y dentro de la propia capital, para intentar equipararla con las zonas periféricas menos favorecidas hasta entonces, mediada por un sentido de justicia social.

Una generación de arquitectos muy jóvenes y estudiantes de Arquitectura, tuvieron que hacerle frente a los planes nacionales. A estos profesionales locales se sumó un grupo de arquitectos e ingenieros extranjeros, que se integraron tanto en el campo académico, como en el mundo productivo.

Los temas de proyectos mejor pagados hasta entonces fueron reemplazados por el diseño de viviendas sociales, comunidades rurales, centros escolares, recreativos, deportivos, obras para la Salud, entre otros, que respondían al propósito de mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida.

Aunque el desarrollo de la arquitectura habanera no se detuvo, la urbanización se orientó fundamentalmente hacia construcciones que implicaran un menor costo, con el fin de tratar de resolver la necesidad de vivienda de la población, lo cual atentó contra la estética.

Hubo un marcado incremento en cuanto al desarrollo científico y cultural. Se comenzaron a construir fundamentalmente obras para el turismo, la cultura, la investigación científica, la biotecnología, la salud y la educación, que implicaron reconocidos logros para el país.

La arquitectura de los 60

Una de las primeras metas fue dar solución a la escasez de viviendas. Encabezado por Pastora Núñez, se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV), a fin de construir grandes conjuntos de edificios multifamiliares, viviendas unifamiliares, y algunos edificios independientes. Destaca la Unidad Vecinal Camilo Cienfuegos en La Habana, primera obra del Movimiento Moderno cubano que recibió la condición de Monumento Nacional.

Fundaron Ciudad Escolar Libertad, en el antiguo Cuartel Columbia. Próximos a esta, construyeron instituciones culturales como la Biblioteca de Marianao, y el Conservatorio de Música Alejandro García Caturla.

Otra tarea trazada fue fomentar la práctica del deporte. Se concluyó la Mariposa, próxima a la Ciudad Deportiva; y el Parque Deportivo José Martí, por la zona del Malecón, en el Vedado. La mayoría de los nuevos centros deportivos se emplazaron en zonas menos favorecidas o periféricas, como el municipio de Arroyo Naranjo, Guanabacoa o en la parte sur de Marianao.

Una importante obra fue la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE) (culminada en1964); fue un proyecto en el que prevalecieron valores técnicos y funcionales. En esta se puso de manifiesto una alternativa constructiva basada en la racionalidad ortogonal con el uso de un sistema prefabricado.

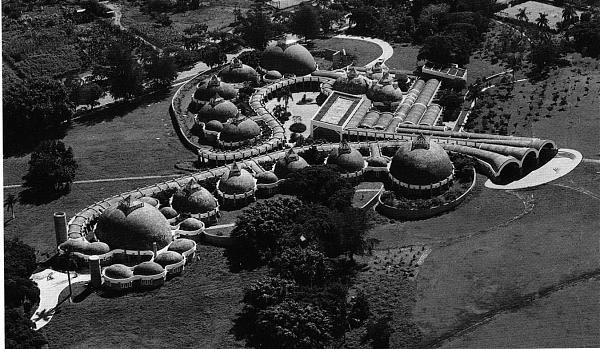

El arte y la cultura sirvieron de marco para llevar a cabo las transformaciones en la sociedad. Esto conllevó a la construcción del conjunto de las Escuelas Nacionales de Arte (ENA), en los antiguos terrenos del Habana Country Club, al oeste de la capital. Fue un proyecto cargado de simbolismos y metáforas, con gran riqueza expresiva.

Este conjunto fue diseñado por el arquitecto cubano Ricardo Porro, y los italianos Vittorio Garatti y Roberto Gottardi (1961-1965); abarcaba las escuelas nacionales de danza contemporánea, artes plásticas, arte dramático, música y ballet, y debían ser cinco pabellones sobre un terreno de gran vegetación.

Todos adaptaron sus diseños a las formas estructurales del ladrillo, como respuesta a la carencia de acero y hormigón, causada por el bloqueo norteamericano, dando lugar a bellas cúpulas y bóvedas catalanas a lo largo de toda la Escuela.

El inesperado costo de los edificios y la singularidad de su diseño, provocó numerosas denuncias de derroche económico y debilidad burguesa. Esto provocó que se inauguraran en 1965 sin concluir la escuela de música ni la de arte dramático.

En el corazón del Vedado abrió la tan visitada Heladería Coppelia, el 4 de junio de 1966. Se construyó en seis meses, utilizando un sistema de prefabricados para lograr la repetición de elementos estructurales. No tuvo ceremonia de inauguración, simplemente abrió y la población curiosa entró, y pudo escoger entre 26 exquisitos sabores.

Otra obra significativa, fue El Pabellón Cuba, en la Rampa, que acentuó el protagonismo cultural de esa parte de la calle 23 del Vedado, donde han realizado numerosos eventos y exposiciones. La más trascendental, por su carácter permanente, fue la remodelación de las aceras con la inclusión de 15 obras de algunos de los más afamados artistas plásticos cubanos, con mosaicos distribuidos desde la calle J hasta Infanta.

La construcción del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), marcó el inicio del desarrollo en el oeste capitalino como zona destinada al desarrollo de la ciencia.

Los años 70 y 80

En la década del 70 Celia Sánchez Manduley actuó como gestora de un complejo paisajístico con fines culturales y recreativos compuesto por tres grandes parques construidos hacia el sur de la ciudad: el Parque Lenin, el Jardín Botánico Nacional y el Jardín Zoológico Nacional.

También se crearon los barrios Alamar, Ermita San Agustín y Altahabana, realizados por las llamadas microbrigadas. El uso de los proyectos típicos fue otra de las vías para minimizar tiempo y costos, avalados por los preceptos funcionalistas que concebían soluciones universales sin consideraciones del lugar donde habrían de insertarse. Fue una etapa en la que se sobrevaloraron los aspectos tecnológicos, minimizando las inquietudes sobre la arquitectura como hecho cultural.

Cuba fue sede de la VI Cumbre de Países No Alineados celebrada en La Habana en 1979. Para este fin se construyó el Palacio de la Convenciones, concebido para grandes eventos nacionales e internacionales. Aunque el edificio se construyó con elementos prefabricados de hormigón y estructuras metálicas, se utilizaron elementos de la arquitectura colonial como los zaguanes, las celosías, fuentes, mármoles, uso de la madera y el techo de tejas.

En los años 80 ocurre un renacer de las microbrigadas. En La Habana se volcó a rellenar la ciudad con edificios singulares para cada lote libre seleccionado. No se hicieron grandes conjuntos, sino acciones puntuales y dispersas. Además, se construyeron decenas de Círculos Infantiles.

Durante esta etapa fue necesario el crecimiento y modernización de muchos hospitales. Surgió así el Centro de Cirugía Oftalmológica en serie, para ampliar los servicios del Hospital oftalmológico Ramón Pando Ferrer, inaugurado en abril 1986. Además, el Hospital Hermanos Ameijeiras, inaugurado el 3 de diciembre de 1982, con un total de 25 pisos de 112 metros de altura, donde 20 años atrás se construía un banco.

Fueron pocos los nuevos hospitales construidos en La Habana, pero se erigieron centros de investigaciones médicas y biotecnológicas para dar respuesta al desarrollo de las investigaciones científicas, lo que propició que surgieran grandes centros dedicados a esta rama.

Entre ellos, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), fundado el 1 de julio de 1986, con laboratorios de alta complejidad constructiva a causa de los riesgosos trabajos para los que fue concebido, donde se utilizaron elementos prefabricados en sus cierres exteriores.

Por otra parte, en enero de 1989 se inauguró Expocuba, el más grande recinto ferial del país, destinado a exposiciones permanentes que mostrasen los logros de diferentes sectores de la economía, complementadas con actividades recreativas y culturales, e instalaciones gastronómicas. Aunque también se utiliza como sede de la Feria Internacional de La Habana.

Esta etapa de la arquitectura habanera culminó con las instalaciones para los XI Juegos Panamericanos celebrados en 1991.

Durante el llamado Período especial

La caída del antiguo campo socialista, conllevó a una difícil situación económica, nombrada Período especial en tiempo de paz. En este contexto se resquebrajó el control urbanístico, lo que conllevó a una gran indisciplina urbana.

La crisis económica modificó los planes relacionados con la construcción. El sector destinado al turismo asumió gran importancia, como una de las principales alternativas de restablecimiento. En 1994 se creó el Ministerio del Turismo, MINTUR, sector que adquirió significativa relevancia como fuente de ingreso.

Surgió una nueva demanda arquitectónica, la infraestructura para sustentar las relaciones comerciales que incluía edificios de oficinas, bancos, grandes mercados e inmobiliarias. A esto se sumó la rehabilitación del Centro histórico, en el municipio de La Habana Vieja, apostando al potencial económico del patrimonio construido.

Con estas perspectivas, fue necesario crear la Terminal número tres del Aeropuerto internacional José Martí, que comenzó a prestar servicios en1998. Se construyeron hoteles en diferentes zonas capitalinas, sobre todo en la franja costera del oeste de la ciudad, en particular en Monte Barreto, sector que acogió varios hoteles y tiendas, más de una docena de edificios de oficinas y un condominio para extranjeros.

Se construyó el hotel Neptuno, y muy próximo el Hotel Meliá Habana, entre 1995 y 1998, el Centro de Negocios Miramar, terminado en 2005. En el ámbito de una nueva escala de ventas se remodeló el Mercado Plaza de Carlos III, se construyeron otros centros comerciales como Galerías Paseo y La Puntilla, entre otra amplia red de tiendas.

A su vez, se apostó por fomentar el desarrollo del polo científico, en el oeste de la capital, con importantes obras de reconocido prestigio en la actualidad.

Referencias

La Arquitectura habanera de los años 60. Edificios y espacios públicos para todos

La arquitectura de la Revolución Cubana (1959-2018)

Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1771678480)

sin palabras eres hermosa, Habana

Todo lindo pero alamar es un desastre y san agustin ni te ciento pusieron cosas bonitas, pero se ha construido mas lindo para la poblacion, edificios y edificios todo sin palabrassss