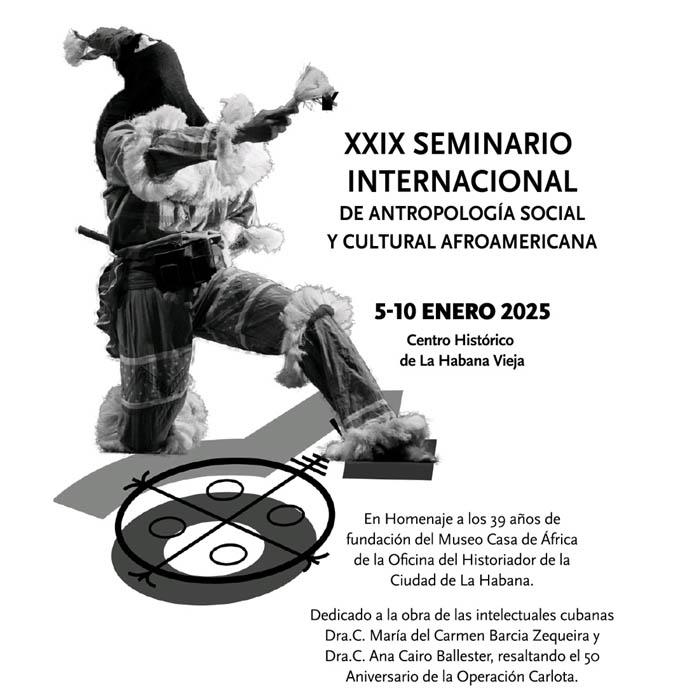

Entre el 6 y el 9 de enero sesionó en el Centro Histórico de La Habana el XXIX Seminario Internacional de Antropología Social y Cultural Afroamericana, como homenaje a los 39 años de la fundación del Museo Casa de África, de la Oficina del Historiador de la Ciudad.

Dedicado a la obra de las intelectuales cubanas María del Carmen Barcia Zequeira y Ana Cairo Ballester (1949-2019), el encuentro reunió a representantes de la academia, los estudios sobre temas africanos y la diáspora, la preservación del patrimonio y la religiosidad popula, entre otros.

En la inauguración, en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, Alberto Granado Duque, director de la Casa de África, se refirió a los antecedentes del surgimiento de la institución y del evento teórico.

Granado recordó que el Museo Casa de África fue inaugurado el 6 de enero de 1986 para dar a conocer la historia, la cultura y el arte africano y agradeció a la Oficina del Historiador de la Ciudad, y al historiador Eusebio Leal "que para bien nos aprobó a los 10 años de fundada la Casa de África organizaramos un proyecto donde la academia y la cultura, donde el arte y los estudiosos de estos temas se unieran para esa fecha inaugural".

A su vez, reconoció a la doctora Barcia, "que siempre ha apoyado, de dentro y fuera, el trabajo que viene realizando la casa.

La Casa de África, señaló, no es un centro académico, aunque trata a través de la academia, del colegio San Gerónimo y del Instituto de Antropología y realiza actividades. "Somos un museo, somos una institución cultural, que como dijese el doctor Eusebio Leal, una institución que surgió para dar a conocer la verdadera historia de la cultura africana, un museo que surgió para descolonizar las mentes del pensamiento del África en aquel entonces en la década del ochenta del siglo pasado, cuando todavía se hablaba de esclavos y no esclavizados, se hablaba de personas que sufrían el castigo y no se hablaba de civilizaciones que fueron traídas como prisioneros, uno de los genocidios más grandes del mundo, para que se expusieran objetos de África, pero con una visión diferente, borrando esa creada por el colonialismo, que se viera a África como una unidad cultural, política y social".

Por otra parte, reflexionó, "no podemos hablar de la historia de África sin reconocer la gran obra de la doctora María del Carmen Barcia", por lo que el comité organizador y científico del evento consideró "necesario dedicar este año el evento precisamente a su majestuosa obra", decisión que fue acogida gratamente dentro y fuera de Cuba, tanto entre sus antiguos estudiantes como entre quienes su obra dejó huellas profundas.

En el seminario, con algunas conferencias on line, participaron ponentes de Italia, México, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, España, Tanzania y Cuba.

Seminario por dentro

El seminario sesionó con varias comisiones: Cultura, identidad y otredad, Vertientes de religiosidad popular y confraternidad es de origen africano, Género y afroidentidades, Procesos de resistencia y cimarronaje, Antropología visual, Procesos de estudios relacionados a la esclavitud, resistencia y cimarronaje, El papel del museo en la salvaguarda del patrimonio cultural y Procesos históricos y contemporáneos de migraciones.

Entre los temas tratados estuvieron procesos independentistas de las colonias portuguesas en África Subsahariana, los primeros estudiantes africanos en Brasil, enfoque especial en la promoción del uso internacional del suahili, una de las lenguas africanas más usadas en el continente.

En el caso de la comisión sobre religiosidad popular y confraternidades, se analizaron los cabildos o casas de templo como espacios de socialización y resistencia, la praxis religiosa, espacios ceremoniales y sostenibilidad, la ciudad de Matanzas, entorno bendecido por los orishas, a 100 años del glosario de Fernando Ortiz siguen las discusiones terminológicas, consideraciones sobre la tumba francesa, la historia de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y Afromexicanos, páginas poco conocidas de su historia.

En Género y afroidentidades, se rindió homenaje a la profesora Ana Cairo, y se expuso acerca del coleccionismo y perspectiva de género en el Museo Casa de África, se reflexionó sobre el empleo de términos discriminatorios, por el color de la piel, en el proceso docente-educativo de las ciencias médicas y estudios de antropología visual La niña de la caña de azúcar y la cultura cimarrona.

En la comisión Procesos de estudios relacionados a la esclavitud, resistencia y cimarronaje, sesionó el panel Múltiples miradas a la esclavitud en Cuba, con temáticas como Una mirada racializada a la Guerra de los Diez Años (1868-1878), Mujeres libres de color y sus oficios; emancipado, estrategia de libertad para los esclavos en Cuba.

Otros tópicos fueron comidas haitianas en el ámbito sociocultural del oriente cubano, bases para un pensamiento decolonial desde la enseñanza del arte africano en la Universidad de las Artes de Cuba, la imagen social de esclavizados y sus descendientes en Cuba, cronología de rebeliones y conspiraciones y enjuiciamiento de esclavizados entre 1533 y 1845.

Durante la edición 29 del seminario, se presentaron los libros Africa en Cuba: legados de la diáspora, de Julio Ismael Martínez Betancourt, y Cuba indígena hoy: sus rostros y ADN, Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, con la doctora Beatriz Marcheco y el fotógrafo Julio Larramendi, y se inauguró la exposición Cuba Indígena, del fotógrafo Julio Larramendi. Se mostraron los audiovisuales Mujeres de fe...señales de lealtad, del proyecto Palomas; Valió la pena, del realizador Milton Díaz Canter; Del otro lado del mar, de Alejandro Arroz (Argentina); Arte Congo, de Arturo Lindsay (Panamá); Cuba y África, canto vital más allá de la memoria, de Miguel Ángel García Velázquez, y Comunidad: la película, de Claudio Peláez.

Otras informaciones:

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1770003287)