Pese a prevalecer durante los gateos iniciales de nuestras Aventuras, apropiarse de connotadas obras literarias no devino la estrategia exclusiva de aproximación a la corriente dentro de la televisión en la Isla. La capa y la espada, el arco y la flecha, la eterna exaltación de la heroicidad que hacen su ascendencia, lograron deslindarse también, esporádicamente, de la pura evasión, el vértigo por lo exótico o el fortuito escapismo.

En la Cuba del siglo XX el contexto hizo más que nunca al texto, una circunstancia que tuvo resultados dispares -como veremos-, pero al menos ayudó a burlar el estatismo y la rigidez de las convenciones de dicha vertiente.

Tampoco los intercambios entre medios de expresión constituyen un sesgo per se. Desde esos mayormente mecánicos ejercicios de adaptación, surgieron series que consolidaron la naciente industria televisiva, la carrera de actores con fogueo previo en la radio, o de realizadores que exploraban entonces las potencialidades discursivas del audiovisual.

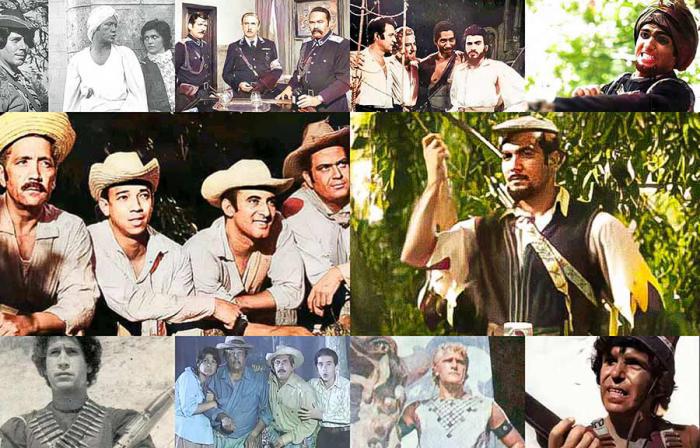

Títulos como Samarkán (Sirio Soto, 1954) -protagonizada por un novísimo Enrique Almirante-, La isla del tesoro (Antonio Vázquez Gallo, 1963) o Robin Hood (Silvano Suárez, 1964) devienen ilustrativos al respecto.

Paralelamente sirvieron de puente hacia el descubrimiento y la divulgación de un legado literario nada desdeñable, incluidos textos de autores de altos quilates como Julio Verne o Emilio Salgari, por citar algunos.

Quizá el salto de mayor valía en este periodo haya sido el concretado ya en el ocaso de los años sesenta de la pasada centuria, cuando la popularísima Los vikingos (Erich Kaupp, 1967) abrió paso a Los mambises (Antonio Vázquez Gallo, 1969) que aterrizó de golpe y con éxito los enunciados del género en el universo de las guerras de independencia.

Las políticas en torno a la producción cultural y mediática ya habían dado un giro relevante tras el triunfo revolucionario e incidido con fuerza en la programación televisiva y sus contenidos.

Difícil será, sin embargo, desligar este cambio conceptual implícito en el estreno de Los mambises -y posteriores propuestas-, de las entonces cercanas demandas a la producción artística que abrirían la década del setenta, alentadas más que todo por el Primer Congreso de Educación y Cultura. Sus debates sobre la necesidad de potenciar las creaciones audiovisuales con temática histórica, impusieron a la postre una cierta hegemonía del recurso a partir de 1971. Una circunstancia muy atendida e investigada en el entorno del cine nacional, pero de escaso estudio en lo referido al universo televisivo cubano.

Ese llamado del cónclave a un más exhaustivo enfoque marxista del arte, además de estimular la novedosa selección de temáticas, pudo haber constituido el germen también dentro del espacio Aventuras de puntuales reescrituras o interpretaciones maniqueas o no del todo rigurosas de clásicos literarios, referentes culturales o contextos geográficos ajenos al nuestro, espacial y temporalmente.

No se trató de que tal mecanismo careciera por sí de valor, tan solo de que en ocasiones su apresurada articulación restó dosis de verosimilitud dramatúrgica a los libretos. Igual se moviera en la corte europea de Luis XVIII, el Perú del siglo XVI, o la Turquía de inicios del XX, al héroe romántico clásico se le trató de introducir -no siempre eficientemente- en los moldes del héroe proletario o el rebelde insurrecto. En esa cuerda, muchas líneas de diálogo dispensadas por los personajes con aspiraciones a centrar un punto de vista dentro de las tramas, podían desentenderse por instantes de su psicología y circunstancias históricas concretas para proyectarlos como contemporáneos letrados a la hora de evaluar la realidad económica, política y social del mundo fictivo que habitaban, desde una distancia imposible e increíble.

No obstante, de tales gestos otras obras sí ganaron dosis significativas de actualidad, jugaron a dialogar con su época de gestación, difundieron lo más trascendente de nuestra Historia Nacional o Universal y siguieron promoviendo valores éticos e ideales de justicia de alta importancia para el sector infanto-juvenil al que siempre apuntó el programa.

Ejemplos significativos de esa etapa podrían constituir Tupac Amaru (Raúl Pérez Sánchez, 1971), Los comandos del silencio (Eduardo Moya, 1971), Puerto Rico libre (Eduardo Moya, 1975) o El mambisito (Erich Kaupp, 1980).

De los años posteriores hasta el presente inmediato el género permanecería encarnando momentos de esplendor o de confesa debacle que intentaremos diseccionar en la próxima y última entrega de la serie.

Ver además:

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1768981847)

Soy de esa época siempre esperaba sentada al televisor ese bello espacio, es una lastima que en estos tiempos moderno no exista tan bello espacio, sugiero que retomen otra vez el espacio de aventura ha tanta literatura que en estos tiempos nuestros hijos , nietos no conocen y por mediación del mismo conocen un poco de historia, ya que alguna juventud tiene desconocimiento.

Saludos y gracias por comentar. Estamos de acuerdo en que uno de los valores del programa era justamente convertirse en trampolín para el descubrimiento de esas obras literarias que servían de inspiración. Su trabajo divulgativo-cultural fue encomiable en tal sentido, más allá del alcance de tales puestas en escena, que aunque podían no ser perfectas (de hecho, muchas veces distaron de serlo), cumplieron su objetivo de base. Bienvenida su reflexión. Feliz jornada.

Hoy en dia las aventuras que hacen en Cuba son jovenes y mucho sexo. Tan lindas aventuras para niños realmente que existian antes como La cueva de los misterios, que tanta enseñanza traia de la historia colonial y otras tantas asi. Hoy lo unico que enseñan a los niños es sexo, envidia y problemas entre relsciones amorosas y esas cosas.

Gracias por tomarse el tiempo de comentar Rod. Coincidimos en que esa vocación formativa y de ensanchamiento cultural el el espacio la fue extraviado con los años y es una pérdida lamentable. Un asunto que responde a muchas causas y que puede analizarse desde diversas aristas. Tema para otro análisis. Saludos y suerte.

Si se han perdido aunque espero que no sea para siempre. Aquí hay mucha calidad de personal para retomar aquellos tiempos en el que nuestro país se paralizaba en el horario de la aventura, y después salíamos a jugar convertidos en corsarios , viquingos, mambises. Y hasta en musulmanes jijijijiji. Ojalá volvieran esas aventurar para los pequeños de casa.

Es un anhelo compartido. Gracias por compartir sus valiosas ideas. Buena jornada.