Concebir y realizar un Atlas para determinar, con exactitud, el funcionamiento y la estructura del cerebro humano, resultó un avance tan revolucionario como el descubrimiento del genoma humano. Se denominó Mapeo Cerebral Humano y resultó el primero en Cuba, que combinaba estudios acerca de la anatomía con el empleo de la resonancia magnética para obtener el propósito de aquella investigación, a partir de un equipo diseñado y construido en la Mayor de las Antillas.

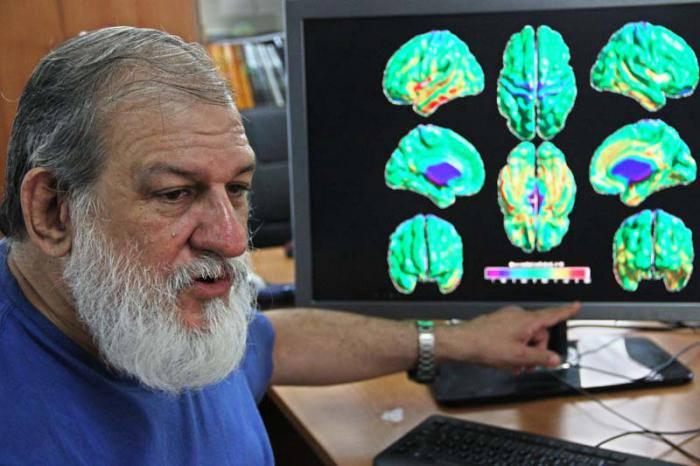

En el evento Restauración Neurológica 2009 —que sesionó en La Habana con la asistencia de 340 especialistas de 19 países— el Profesor Pedro Antonio Valdés Sosa, vicedirector científico del Centro de Neurociencias de Cuba (CNeuro), entidad coordinadora, hacía referencia a la creación de un Atlas capaz de aportar los conocimientos imprescindibles acerca de los sustratos neurales, tanto de la función normal como sus alteraciones en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Informaba que, entre otros propósitos más específicos, estaba el determinar las influencias genético-ambientales sobre el cerebro y la posibilidad de incorporar y perfeccionar métodos para la pesquisa temprana de desórdenes neurológicos, así como evaluar tratamientos con nuevos fármacos o terapias para las disfunciones cerebrales, incluso patologías neuropsiquiatrías y del desarrollo infantil, que acaparan más del 34 por ciento de los años de vida útil que pierde la humanidad.

El cerebro es algo apasionante, misterioso. Un órgano donde aún existen muchas cosas por resolver, ofrecer y discernir. Así piensan muchos de los profesionales de la medicina que realizan estudios de Anatomía, Embriología, Ictiología, Medicina Interna, Cardiovascular, respiratorio, etcétera. Pero cuando se hace referencia al sistema nervioso, de las enfermedades neurológicas, el Mapeo Cerebral Humano, diseñado en CNeuro, logró establecer patrones de referencia para realizar diagnósticos exactos de la funcionalidad y estructura neurológica.

Encontraron, desde lo más básico, a partir de otras investigaciones precedentes, conocer qué está ocurriendo a nivel de los procesos cognitivos de un sujeto determinado. De esta manera podían ofrecer métodos que posibilitaron encontrar respuestas frente a la patología de un paciente. O sea, resultaba determinante conocer la forma en que esos síntomas patológicos eran expresados, por qué en el paciente se había desarrollado una enfermedad neurológica, qué ocurre a nivel de su cerebro, de su sistema nervioso general e intervenir de forma precoz y evitar la ocurrencia de eventos perjudiciales a la salud.

Desafortunadamente las enfermedades neurológicas no solo son letales, la mayoría de las veces, sino extremadamente incapacitantes. Es posible evitar que el paciente muera, pero no erradicar la secuela que deriva en discapacidad.

ALCANCE DEL MAPEO CEREBRAL EN LA MEDICINA MODERNA

El proyecto de Mapeo Cerebral Humano, es parte de una investigación mundial. Por supuesto, los investigadores cubanos podían tener como referencia su equidad, en importancia, con el proyecto del Genoma Humano, bastante conocido como uno de los pasos más notables en la medicina internacional de estos tiempos.

Desde hace mucho la comunidad científica internacional consideró necesario crear un Atlas del Cerebro Humano, normal. ¿Qué definimos como normal y qué no lo es?, ¿qué cosas pasan entre el límite de lo que es normal y del momento en que un individuo comienza a padecer una enfermedad neurológica? Son cuestiones para las cuales buscamos respuestas. Entre esos dos estados, en ese límite, se producen eventos, cambios (precozmente); que tal vez puedan establecerse como marcadores, herramientas para detectar, pesquisar qué ocurre en ese individuo antes que presente una enfermedad cerebral. No solo neurológica, sino también psiquiátrica.

Por ejemplo, a los individuos incorporados a la muestra se les aplicaban estudios genéticos -además de otros exámenes especializados- y una evaluación psicocognitiva para medir todas las habilidades que conforman el Coeficiente de Inteligencia (CI), exploradas con la Escala de Inteligencia de Weschler para adultos en su última versión (WAIS-III), la cual se aplicaba, por entonces y primera vez en Cuba.

La investigación no solo resultaba viable para los países del llamado Primer Mundo por su alto costo. En Cuba, los investigadores disponían de factores importantes que actualmente permiten el avance destacado en la lucha contra otras enfermedades y actualmente el Sars Cov2 (Covid-19): un Sistema de Salud que nos ha permitido resolver problemas, enfrentar diferentes patologías y garantizar la calidad de vida de la población, a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Por otra parte, el intercambio y trabajo conjunto de los centros de investigaciones del Polo Científico –creado con la visión futurista de Fidel- alcanza y sostiene un prestigio reconocido internacionalmente no solo por los resultados del trabajo investigativo, sino también la calidad humana y profesional de los que allí laboran. Por ejemplo, el Centro de Neurociencias mantiene una reputación ganada en el campo de la neuroinformática. En esa institución se han creado métodos de procesamiento para el estudio del sistema nervioso. Además, se dispone de la experiencia de una norma cubana para el estudio de la Electroencefalografía.

El entonces ministro de Salud Pública, doctor José Ramón Balaguer Cabrera apoyó siempre esa idea de concebir un Atlas, a través del Proyecto de Mapeo Cerebral Humano, lo cual resultó un gran apoyo en crear las condiciones para llevar a Cuba en la delantera de estas investigaciones, a nivel mundial, porque el Estado cubano garantiza su continuidad, recursos, apoyo y financiamiento.

Por ejemplo, en naciones como Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania -con un desarrollo económico alto, la mayoría de sus grupos de trabajo (vinculados a esta investigación)- laboran, fundamentalmente, en el campo de la neuroimagen, o sea concebir un mapa que incluyan los resultados de las imágenes obtenidas por la resonancia magnética. Otros países utilizaron estudios funcionales como la Electroencefalografía; pero la mayoría de estas investigaciones son asumidas por grupos o instituciones privadas.

Para este Mapeo Cerebral, Cuba dispuso de una base de datos normativa, donde a un mismo sujeto se le convoca, después de una selección aleatoria. De esta forma se escogió al municipio habanero de La Lisa, ubicado al oeste de la capital, donde estas personas seleccionadas eran visitadas para obtener la disposición voluntaria a participar de la investigación.

Quienes ofrecieron su disposición voluntaria participaban de pruebas neuropsicológicas y de inteligencia, previo a un exámen de resonancia magnética de cráneo con un equipo de alto campo: de 1,5 tesla. Se incluía un electroencefalográfico de alta densidad con el equipo MEDICID (diseñado en Cuba), que tiene una capacidad de 64 a 128 canales y permite recoger más información del órgano en estudio. Se trata de un electroencefalógrafo digital, desarrollado por especialistas cubanos para medir la actividad eléctrica en igual número de puntos en la cabeza y así poder estudiar la fisiología cerebral.

Un proyecto de esta magnitud requirió la participación de investigadores no solo del Centro de Neurociencias, sino de instituciones de Salud como el Centro Internacional de Restauración Neurológica, del Centro Nacional de Genética Médica, la dirección de Salud, en el municipio de La Lisa y de los policlínicos Aleida Fernández y Elpidio Berovides, ubicados en ese territorio.

De esta forma se anticipaba a la creación de métodos que posibilitaban la pesquisa temprana para detectar cualquier desviación del neurodesarrollo, a cualquier edad, y ofrecer información epidemiológica importante, al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), relacionada con individuos que padecían enfermedades no detectadas (entre 20 y 55 años, adultos jóvenes).

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1768967306)