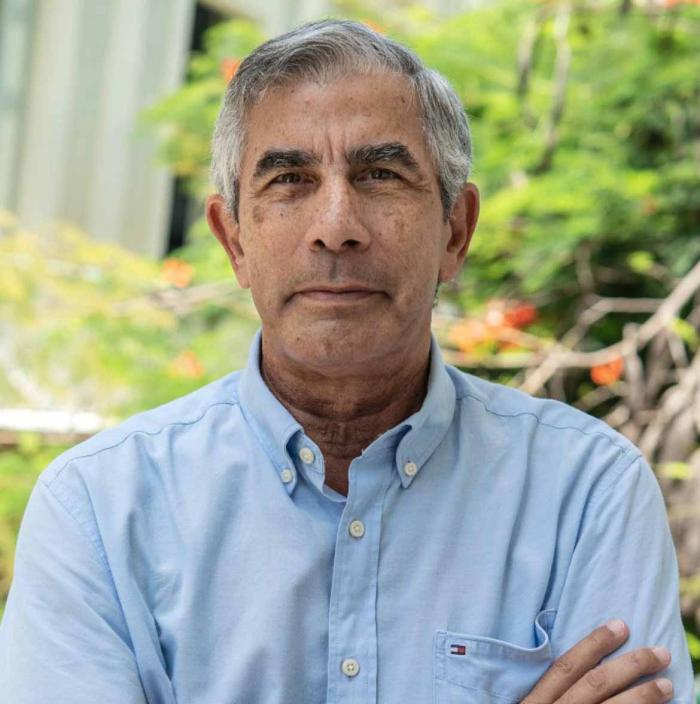

Es considerado uno de los fotógrafos cubanos más destacados del siglo XX. Ha realizado más de cien exposiciones personales e igual cifra de libros recogen sus fotografías. Se empeña en capturar paisajes rurales y urbanos, detalles arquitectónicos, en buscar los rostros de la cubanía. A través de sus imágenes hace un llamado a cuidar el medio ambiente y a preservar el patrimonio.

Julio Larramendi no siempre sale a la calle con su cámara. A veces solo observa su entorno y piensa en las composiciones que formaría. Al ver su trayectoria, puede resultar difícil imaginar que sintió motivaciones por la redacción, la música y la pintura mucho antes que por la fotografía.

Para comprender los caminos que lo llevaron al arte de las imágenes debemos trasladarnos a la década de 1950, al reparto Sueño, en Santiago de Cuba. Durante su infancia, recibió la educación y cuidados de su abuela, una maestra rural muy estricta, característica que contrastaba con la inquietud, rebeldía y curiosidad de aquel niño apasionado del deporte y la lectura.

Con apenas cuatro años comenzó a estudiar en el colegio episcopal San Lucas, cercano a su casa. Entre sus pasatiempos preferidos se encontraban desarmar y reparar juguetes y leer. ``Llegué a tener una biblioteca donde se unían aventuras de Julio Verne, El Quijote, literatura rusa y americana. Ahí empezó mi deseo de viajar: con Mark Twain por el Mississippi y con Ernest Hemingway por Europa´´.

A los diecisiete, viajaría entonces más allá de la magia de la lectura, a la Unión Soviética (URSS), donde se graduó de Técnico Medio en Química, en 1975. En esa etapa, experimentó sus primeros acercamientos a la fotografía.

``Fue una etapa preciosa. Son los cuatro años que recuerdo con mayor gratitud. La Unión Soviética fue una escuela en todos los sentidos. Me gustaba mucho el baloncesto y el voleibol. El entrenador del equipo tenía la llave del laboratorio de fotografía. Me facilitaba lo que yo necesitara, sobre todo libros de periodismo. Aprendí a revelar e imprimir fotografías de los paisajes de los lugares que visitaba. Fue la mejor escuela que pude tener a esa edad´´.

Al regresar a Cuba, estudió Licenciatura en Química en la Universidad de La Habana y trabajó en un laboratorio especializado en fotografía científica y técnica, el cual dirigió durante trece años. También realizó numerosos proyectos en publicidad hasta que decidió reinventarse y descubrió un camino que uniría dos de sus pasiones: los libros y la fotografía.

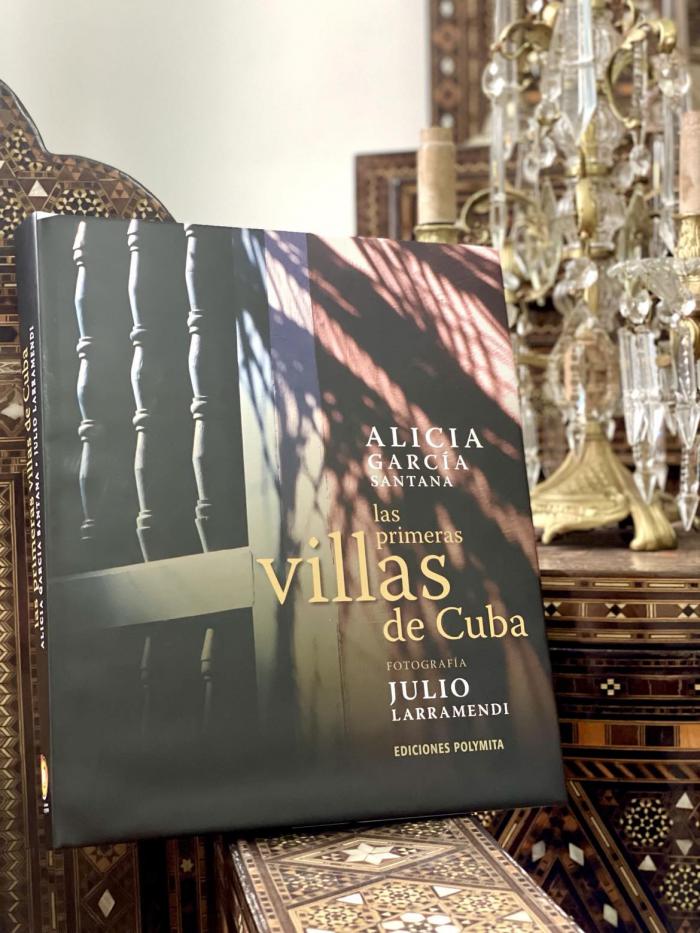

Desde entonces, recopilan sus imágenes títulos como Tropicana (1999); La tierra más hermosa (2001); Las Orquídeas de Cuba (2005); Urbanismo y arquitectura de La Habana Vieja (2010); Libro rojo de los vertebrados de Cuba (2012); Servando Cabrera Moreno: el abrazo de los sentidos (2013); Crónicas habaneras (2019); y Rita Longa. Forma espacio, luz (2023).

-Al acercarnos a su obra, podemos percibir que, aunque es muy versátil, en sus imágenes aborda principalmente temas relacionados con la cultura, identidad, arquitectura y naturaleza. ¿Por qué prefiere trabajar estas temáticas?

Siempre me llamó la atención la fotografía callejera y los retratos, no en estudio, sino en la calle. También tenía un miedo visceral a tomarle fotos a la gente y que no les gustara. Por otro lado, influyó el contacto con personas muy importantes en mi vida. Una de ellas es Jorge Ramón Cuevas, que llevó Del mundo su naturaleza y Entorno, dos programas importantes en la televisión cubana.

Mi relación con él fue tan estrecha que trabajaba la fotografía fija del programa. Con él pude viajar descubriendo la naturaleza cubana. Prácticamente sin quererlo, me obligó a estudiar la naturaleza de nuestro país, que es fantástica y todavía tiene mucho por descubrir.

Alicia García Santana es otra de esas personas, una mujer muy sensible y preparada. Con ella comencé a descubrir la arquitectura y detrás la historia de nuestro país. De naturaleza y arquitectura he publicado varios libros. Las primeras villas de Cuba es el primero que publicamos juntos. Le pedí a ella que escribiera el artículo sobre Trinidad y fue el inicio de una hermosa colaboración que perdura hasta hoy.

Esos son los dos grandes temas que aparecen en mi obra: la naturaleza cubana y la arquitectura. Sin embargo, ya perdí el miedo escénico y empecé a tomar fotografías de retratos, que es lo que más me gusta. De ahí surgieron libros tan interesantes como Campesinos dentro del alma de Cuba. La gente, para mí, es lo más interesante de esto.

-¿Qué debe tener un rostro, un paisaje o una escena para que usted decida tomarle una fotografía?

Respeto las formas de hacer de todos los colegas. Hay quienes van al baño con la cámara para no perderse nada. Yo tengo que sentir el deseo, el hambre de hacer fotografía para salir con la cámara. Eso me ha hecho perder imágenes increíbles que solo guardo en la mente.

Cualquier objeto, paisaje y persona tiene algo en sí que puede despertar la curiosidad del fotógrafo. No necesariamente tiene que ser un paisaje, sino un detalle de ese paisaje. La fotografía es un misterio que puedes descubrir muchas veces, pero que para cada persona es diferente. Solamente existen dos tipos de fotografías: la mala a la que nadie hace caso y la buena que puede despertar la curiosidad de las personas. ¿Cómo surge? No hay reglas ni libritos.

-Me permitiré tomar prestada una pregunta que Ciro Bianchi le hace a los invitados a su tertulia habitual en la librería Fayad Jamís cuando habla de La Habana. Usted nació en Santiago de Cuba y vino para la capital durante su infancia. ¿Cuál fue esa primera impresión que se llevó de la ciudad?

Empecé a venir a La Habana con mi abuela a principios de 1960. Santiago no es una ciudad de edificios grandes. Ver el Focsa, los conjuntos del Vedado, Miramar, Siboney y las vitrinas de Galiano para mí fue un impacto muy grande.

No demeritaba en nada a Santiago de Cuba. Era la tierra donde yo vivía, de los pregones, los chinos vendiendo pescado en carretillas con hielos, de las naranjas y los durofríos que allá se llaman rayado. Es la tierra de tantas cosas lindas que viví. Amo a Santiago, pero La Habana fue el gran impacto: esa ciudad cosmopolita, enorme, iluminada, limpia, la efervescencia de la Revolución. Me impactó mucho La Habana cuando llegué.

-Hace unos días, mientras caminaba por el Centro Histórico, lo vi con su cámara capturando un paisaje del parque de Albear, a la entrada de Obispo. ¿Qué motivaciones encuentra en la ciudad para seguir haciendo aquí fotografías?

La Habana está llena de historias y afortunadamente hay muchos monumentos vinculados con esas historias. Eso me motiva de la ciudad. Lo de Albear es un amor viejo y no correspondido todavía. Junto con la fotografía me apasiona escribir. En mi sitio web hay artículos que he escrito y Albear es un tema pendiente. He fotografiado el acueducto, he buscado información publicada sobre él. Esa foto que estaba haciendo es el cierre de un artículo que escribiré muy pronto.

-Cuba indígena hoy. Sus rostros y ADN, de Ediciones Polymita es el resultado de muchos años de trabajo e investigación. Como principales motivaciones para realizar este proyecto ha mencionado, en una entrevista publicada en La Jiribilla, su recorrido por pueblos de países latinoamericanos y que su bisabuela Carmen Montoya fue una de las indias que vivió en el Caney. ¿Cómo vivió el proceso creativo de este libro y qué experiencias le ha dejado como sedimento?

Mi interés por los aborígenes comenzó por mi bisabuela; los viajes a pueblos de México, Guatemala y Estados Unidos; y la relación con Alejandro Hartman. El tema me motivaba, leí mucho. Varios investigadores habían escrito negando la posibilidad del exterminio total de nuestros aborígenes. Entre los años 2000 y 2001, Hartman y yo pudimos visitar La Ranchería, donde aún vive Panchito, el cacique de la montaña.

Mi sorpresa fue descomunal porque allí vivía una comunidad pequeña, gente con un amor enorme a la tierra. No puede hablarse de una cultura porque se perdió el idioma, pero sí de tradiciones. Pasé varios días con ellos, los fotografié, hablamos y, al llegar a La Habana, Eusebio Leal me sugirió hacer una exposición. La inauguramos en la Casa Humboldt con la presencia de un nieto de Panchito. Después trabajamos en el sueño de publicar un libro sobre el tema.

Hicimos expediciones a una treintena de lugares de Oriente que Hartman había solicitado. Los resultados confirman la presencia en Cuba de descendientes de los aborígenes que vinieron a las islas de las Antillas. Para los cubanos es un orgullo tener todavía una raíz de nuestros aborígenes.

-Ha publicado numerosos libros, entre ellos Dulce María Loynaz: una dama y sus abanicos y Rostros en peligro, especies cubanas amenazadas. Generalmente, ¿cómo ocurre el proceso de creación de estos proyectos? ¿Piensa desde el inicio el concepto del libro y luego toma las fotografías o de las imágenes surgen las ideas para conformar los libros?

Ediciones Polymita no es una editorial por encargo, sino que generamos nuestros libros. A veces estos nacen de una idea, una visita o una foto. El de Dulce María Loynaz surgió por el descubrimiento de la colección de abanicos. Realizamos un trabajo muy bonito con el Museo de Artes Decorativas.

Algunos libros surgen de la necesidad objetiva, pero también sentimental. Hay otros que nacen de ambas motivaciones. Cada uno tiene una historia de realización. Hoy publicar libros es algo heroico y en eso estamos.

-Desde 2003, tiene una galería que lleva su nombre. ¿Cuál ha sido el principal desafío al frente de este espacio?

Siempre soñé con tener un espacio donde mostrar no solamente mi trabajo, sino el de colegas. En el año 2003, Eusebio Leal decidió ofrecerme la galería del hotel del Conde de Villanueva. Se convirtió en un espacio para la fotografía deseado por muchos fotógrafos. Tuvimos el lujo de tener exposiciones de Liborio Noval, Raúl Corrales y fotógrafos jóvenes. Lamentablemente, con la pandemia de COVID-19, cerró y sigue en reconstrucción.

-Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Además, integra el Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica y trabaja en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. A partir de su experiencia en estas instituciones y de su trabajo como fotógrafo, ¿cómo percibe el actual panorama de la fotografía cubana contemporánea?

Entre todas estas cosas recuerdo con orgullo cuando fundamos la Cátedra de Fotografía Osvaldo Salas, en el Instituto Internacional de Periodismo. Allí logramos integrar un colectivo fantástico. Fueron años muy bonitos. La enseñanza de la fotografía es la gran deuda que tenemos con los jóvenes. Durante muchos años luchamos para tener una cátedra en la Universidad de La Habana.

Hoy la fotografía vive el mejor momento por muchos factores. La fotografía digital llegó para democratizarla. Los celulares llegaron para que todos pudieran tomar fotos. Hay un grupo de jóvenes muy talentosos que aman la fotografía, quieren hacer carreras como fotógrafos, tienen una obra interesante y el apoyo que se les brinda es bueno, pero también insuficiente.

Vivimos el mejor momento en la fotografía. Se han unido varias generaciones que están haciendo proyectos maravillosos. Los jóvenes de hoy hacen la fotografía como ellos la sienten. Cada vez hay más concursos fotográficos que estimulan la participación.

También creo que, muy modestamente, la llegada de la revista de fotografía cubana es un aporte mínimo, pero importante porque abre espacios a todos los que hacen fotografía. Eso tenemos que multiplicarlo. En Noviembre Fotográfico vamos a lanzar el segundo número de la revista. Queremos ofrecerle al lector la diversidad del panorama de la fotografía cubana.

-Precisamente en la presentación del primer número de la revista de fotografía Lente Cubano, el 10 de abril de 2025, en el Museo Nacional de Bellas Artes, usted declaró que esta publicación ``Pretende ser la luz e imagen de nuestra fotografía´´. ¿Cómo ha sido el trabajo al interior de la revista?

Hace veinte años salió la revista de Fotografía Cubana, dirigida por Rafael Acosta de Arriba, pero no se había retomado la publicación. El equipo de Lente Cubano está integrado por Juan Padrón, poeta; Alain Cabrera Fernández, editor de la revista Artecubano y excelente escritor; y Claudia Arcos, especialista de la Fototeca de Cuba y estudiosa de la fotografía.

En el proceso creativo todo se incluye por consenso crítico. Creo que la presentación de la revista fue buena. Estamos trabajando para que se autofinancie con publicidad.

-Cuando consultamos fuentes para el estudio de la fotografía podemos encontrar muchos conceptos sobre lo que es considerado como fotografía documental y artística. En este sentido, ¿cómo concibe usted estos conceptos?

El hombre siempre tiene necesidad de colocar las cosas en cajitas. Mi único concepto en fotografía es si es buena o mala. Creo en los géneros, pero no en ``las cajitas´´. Es importante enseñarles a los estudiantes cuáles son los géneros, pero la fotografía es buena o mala y fin de la historia.

-Ahora le diré unas palabras. Respóndame con una frase qué significa cada una para usted:

Fotografía: La vida.

Naturaleza: Parte de la vida.

Patrimonio: Esencial para un país.

Familia: Lo mejor que uno puede tener, aunque esté lejos.

Amigos: Imprescindibles.

La Habana: La ciudad donde vivo y que amo.

Santiago de Cuba: La ciudad donde nací y que también amo.

Cuba: Mi país.

-Desde el 9 de septiembre de 2025, permanece abierta al público, en la Casa Museo Oswaldo Guayasamín, la exposición Quito y La Habana. Dos Capitales Patrimonio Cultural de La Humanidad, junto al fotógrafo ecuatoriano Andrés Jiménez. ¿Cómo fue la creación de esta muestra?

Le había propuesto al embajador hacer una exposición entre los dos, yo con las fotos de Ecuador y él con las de La Habana, pero me sugirió invitar a un joven fotógrafo ecuatoriano y que yo me encargara de las imágenes de La Habana. Creo que fue lo más acertado.

Otras informaciones:

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1770980820)

Es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, felicidades a mi hermano ha logrado sus sueños

Impresionante la obra de Julio Larramedi,artista del lente y mucho más,amante de su patria,de su naturaleza, de su patrimonio,promotor cultural a través de sus múltiples libros editados,increíble labor,tal pareciera que este hombre no duerme, creo que sólo lo suficiente para poder continuar un trabajo tan sensible como descomunal