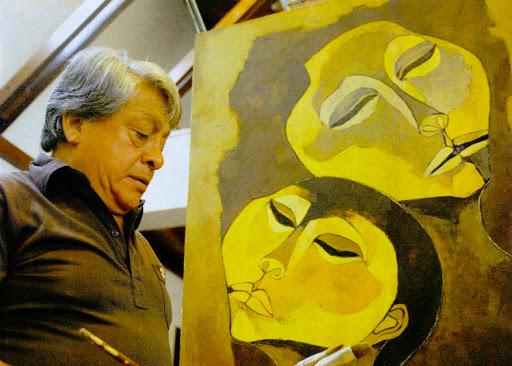

¿Qué esperar de un artista "del mundo", no en balde proclamado "Pintor de Iberoamérica"? Oswaldo Guayasamín (1919-1999) no podía dejar de tener una casa en La Habana. Apenas el espacio físico que sirviera de antesala a un vínculo, a todas luces, mucho más raigal. Lazo sustentado en la conexión del creador, nacido en Ecuador y de extraordinaria sensibilidad, con los derroteros del proyecto revolucionario cubano, en los que advirtió una extensión de sus ideales de justicia y compromiso con los excluidos.

Desde hace 22 años marzo se viste de luto por la partida del también escultor y muralista en una clínica de Baltimore, Estados Unidos, a raíz de un infarto masivo.

Guayasamín irrumpió en la pasada centuria con fuerza imprevista, tras vivir su infancia lleno de privaciones en un Quito atestado de violencia, racismo y explotación. Ni la ascendencia indígena y mestiza, ni proceder de una familia numerosa y falta de holgura económica (signos suficientes en ese contexto para propiciar el rechazo) consiguieron que sus manos y pensamiento permanecieran inmóviles. Con apenas siete años, valiéndose de sacos de arroz vacíos, sustituyó los lienzos que no podía comprar, y diluyendo la escasa pintura disponible en la leche materna, destinada a su pequeño hermano, realizó los primeros trazos, cimiente del ingreso años más tarde en la Escuela de Bellas Artes ecuatoriana, de la cual egresaría sin problemas con el título de Mejor alumno y poco después Mejor profesor.

La crudeza del siglo que le tocó conocer terminaría de cincelar al artista: la barbarie del nazismo, bombas nucleares en Hiroshima, horrores de las dictaduras en Latinoamérica, genocidios, guerra de Vietnam.

Su recorrido estético así lo demuestra: Huacayñán o El camino del llanto marcó su debut desde la plasmación de un sufrimiento colectivo, del indio, negro, pobre y mestizo, en un calvario eterno de connotaciones cristianas; La etapa de la ira puso al relieve, luego, su tendencia más expresionista, en denuncia abierta al odio que el ser humano es capaz de dispensar a sus semejantes; y cerró el trayecto con una vuelta a la confianza en su especie desde La edad de la ternura, serie que dedicara a su fallecida madre.

Del dolor al horror; del horror a la ternura. Un auténtico arco vital, reconocible por humano, y por tanto más que pertinente para apuntalar su proyecto póstumo erigido en Ecuador junto a la casa-museo que lleva su nombre. La capilla del hombre, deviene así templo del arte, según la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "Obra prioritaria para la Cultura". Un espacio que permite navegar por la producción artística del maestro, o lo que es igual: repasar toda la historia de los pueblos latinoamericanos en la pasada centuria.

Legado que trasciende fronteras y encuentra acomodo en La Habana Vieja, a partir de la morada que el Gobierno cubano puso en sus manos hace justo 28 años. Un espacio enriquecido hoy con los retratos que confeccionara a figuras de la política, el pensamiento y la Cultura de la Isla, entre ellas a su amigo entrañable y Líder de la Revolución Fidel Castro Ruz.

Guayasamín amplificado y esparcido por tantos rincones del planeta, como corresponde a los espíritus inquietos, indomables e inconformes frente a la mezquindad y el horror del mundo. El hombre a quien le alcanzara la lucidez para sentenciar cierta vez: "Yo lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi a un niño que no tenía pies". La misma razón desde la que nos aleccionara sobre el espejismo de su partida. A fin de cuentas, también dejó impresa en las paredes de su capilla: "Mantengan encendida una luz, que siempre voy a volver".

Vea además:

Presentan el 25 de marzo nuevo documental del proyecto Palomas

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1769361439)